Que pena

Un seul être vous hante

Et tout est dépeuplé…

La nouvelle est tombée aujourd’hui et bien entendu c’est Karina qui m’a téléphoné pour me la dire. Ce ne pouvait être qu’elle.

Voilà des années que je ne vais plus au café bar L’Arbalète. Voilà des années que nous n’y allons plus. Voilà des années que plus personne n’y va.

Je passe devant parfois, en semaine, le soir et je vois Tonio et herculeano, les serveurs, seuls avec eux-même et des ombres d’inconnus qui n’agrémentent le bar de leur anonymat que pour une tranche de soir noir.

Nous y allions, nous tous du quartier. Il fallait voir ça le dimanche matin en hiver…la terrasse était pleine. Les uns et les autres serrés contre les uns des autres dans un jeu de chaises musicales sans fin, dicté, pour commencer, par la recherche de La table libre pour ensuite évoluer au gré du soleil d’hiver tournant entre les immeubles et dont chacun cherchait la caresse pour accompagner le plaisir d’un bon temps et d’un bien être partagés de table en table, de verre en verre et de paroles en silences au fil de l’attention que tous portent alors plus ou moins discrètement à chacun.

En été, au printemps aux beaux jours la terrasse. Un trottoir avec des chaises et des tables. La première et la dernière parole de Gaston qui se penche sur un de mes dessins et qui me dit « C’est beau ! Ah oui c’est beau… », Gaston que j’avais vu auparavant, un jour, balayer une mèche de ses cheveux devant le grand miroir et qui est mort dans la force de l’âge, d’un cancer quelques temps après ces mots d’un seul échange.

Et les femmes enceintes que l’on voyait changer de corps et leurs compagnons que l’on voyait changer de statut et les nouveaux nés accueillis de longtemps par un sourire, un mot ou un regard, une attention.

Un trottoir duquel nous avons pu voir les enfants apprendre à marcher, puis plus tard regarder à droite et à gauche pour traverser la rue avant d’aller jouer devant le gymnase des Patriarches. La terrasse du trottoir ou il y eut tant et tant de conversations.

Des habitants du quartier qui passaient en revenant du métro Censier Daubenton pour rentrer chez eux et qui avaient toujours un fil pour lier une conversation qui faisait office de palabrification régulatrice puisque redistribuée selon le bon savoir faire des tchatcheurs officiels.

Un café bar dans son jus de discrétion proprettement rehaussée. La télé ? Un petit écran discret, sans son et rarement allumé, sur lequel, combien, allez, 5, 6 7 personnes venaient voir le match important de la quinzaine, avec plaisir mais sans passion déplacée, respectant les plaisirs et déceptions des voisins et les conversations des tables voisines si ceux qui les occupaient n’étaient pas intéressés. Pas intéressés mais jamais distants ni critiques alors à l’endroit de ceux qui suivaient le match. Tolérants. Tous type de suiveurs d’ailleurs, mais tous partageant une retenue presque british.

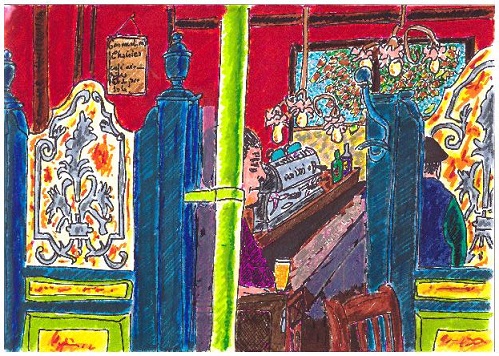

Et les sièges, les tables, le grand miroir et le plafond décoré d’une peinture sur vitrail de peu mais tellement chaleureux.

Et Patrick le libraire et sa femme Catherine et leur revue de presse à gauche toute tous les matins, Catherine qui est morte elle aussi il y a peu et que je ne faisais plus que croiser de temps à autres dans la rue puisque au bar, sans s’être jamais concerté depuis quelques années plus personne n’y allait. Sauf la nouvelle patronne, propriétaire du lieu..

Et tous les présents suivant d’un œil amusé la colère rentrée, jeux de théâtre, du coiffeur voisin courant après sa femme quand le salon était plein et qu’elle était pendue au téléphone, dehors, le laissant seul se dépatouiller avec les clients. Sous l’œil de Fernando qui gérait l’endroit depuis des années.

Fernando qui me permit un dimanche après-midi de rester après l’heure de la fermeture pendant que se tenait un repas de famille où il festoyait avec ses proches, cercle élargit par le Jean-Thibaut auquel ils amenèrent une assiette pendant que j’écrivais mon livre sur Signorelli.

Et les universitaires, les professeurs et leurs thésards en train de sculpter la pièce qui les fera suer pendant des années jusqu’à la délivrance pour ceux-ci et jusqu’à la prochaine pour ceux-là. Que voulez-vous, maintenant tous vont ailleurs et de toutes façons plus personne n’ira plus jamais au café bar « L’Arbalète ».

Et Mathieu, le mari de Karina, qui venait travailler ses scénarios, films et bandes dessinées, qui postera un dernier dessin de son dernier café sur Instagram. Après avoir reçu le sms de Karina je lui répondis un peu plus tard que je marchais dans mon appartement en maudissant la responsable de ce gâchis à vomir. Elle me répondit qu’ils étaient tous deux en train de faire de même, une dernière fois au café, tout en mangeant de la morue plat du jour. Je leur demandais alors si c’était une image pour me dire ainsi l’avoir tuée, la patronne, et dans la foulée être devenus cannibales.

La patronne, Maria, prêtresse endémique de la toxicité.

Eliah 2 ans demandait toujours un petit morceau de pain et Hercule disait à Tim son frère lorsqu’il avait le même âge que la cave était remplie de monstres. Nous prenions souvent un petit vinio verde, vin blanc portugais revigorant. Et puis pas de la grande nourriture, mais du roboratif chaleureux au goût simple mais pas courant de « reviens-y ».

Tonio, l’un des deux serveurs, incompréhensible à 80% ce qui donne à la conversation un sens aléatoire permettant à tous le monde de retomber sur ses pieds ou toute autre partie du corps. Et la nouvelle patronne, enfin, la propriétaire, qui aura monté le loyer de Fernando à la fin du bail de sa gestion de telle sorte que celui-ci ne puisse que lui dire qu’il partait et qui mis deux ans avant de retrouver un nouveau bar. Il aura finalement repris « Le café universel » rue saint Jacques.

Herculeano et son fameux « Avec plaisir ! » retourné avec une voix de rogomme et un ton qui laissait plutôt transparaître l’exact opposé à chaque remerciement qui lui était adressé pour son service. Lui aussi très souvent incompréhensible mais alors moins sur la prononciation que sur les méandres de sa pensées calée entre l’erratisme de ses associations et le hiératisme affiché pour la soutenir.

Et ce monsieur, un peu délirant, raide comme un militaire enfant, souriant, toujours, et accueilli jour après jours, et cette jeune femme, folle, totalement délirante, qui entrait puis commandait ou non , qui parlait ou non, seule ou oui, et qui toujours se repointait jusqu’à un jour disparaître de la circulation. Et tous ceux qui errent depuis le départ de Fernando.

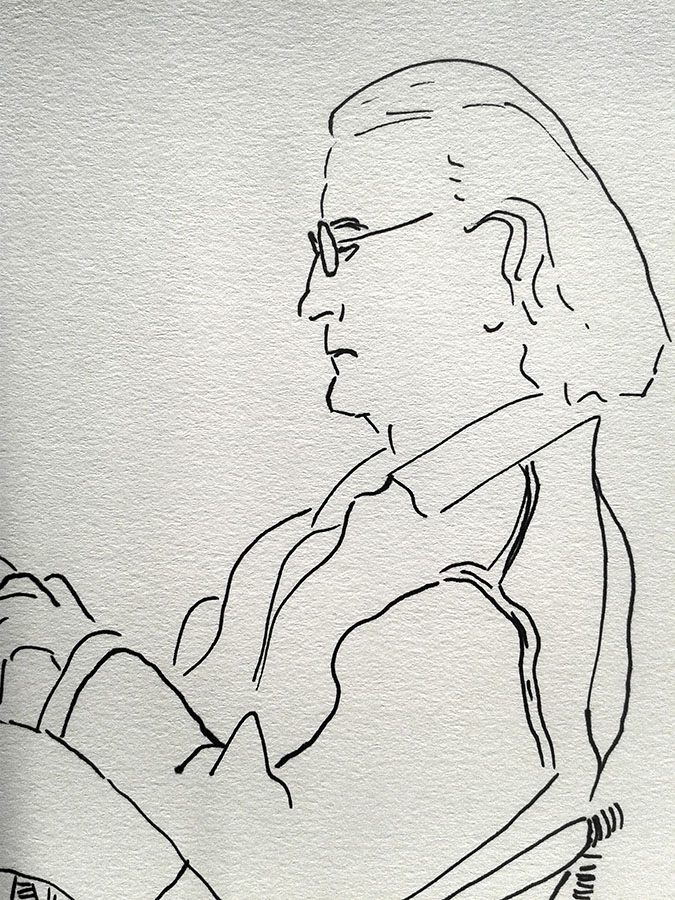

Tous les dessins que j’ai réalisés et qui témoigneront désormais des figures, des visages, des battements de corps, Mathilde, Charles et leurs fils, les clochards de la place, les solitaires lisant le journal, la professeure corrigeant ses copies, la mère de Magimel et son chapeau pyramidal,

Maria la vieille italienne et son Caramel de petit chien, le couple d’espagnols, les sœurs coiffeuses bonnes vivantes, les travailleurs ordinateurs et les travailleurs bâtisseurs, celles et ceux que l’on a vu grandir, celles et ceux que l’on a vu vieillir, celles et ceux qui nous ont vu vivre.

L’un de ces dessin a pour titre « L’Arbalète du temps ou c’était un café »

Et la nouvelle patronne, la propriétaire…

Hervé Vilard que je croisais un jour assis à une autre terrasse, comme tous les anciens clients désarrimés, me dis que son premier contact avec elle aura été rédhibitoire. Alors qu’un client venait de partir, elle le désigna et dit au chanteur « J’aime pas les arabes ! » « Je ne vous ai rien demandé ! » me dit il lui avoir répondu avant de ne jamais y remettre les pieds.

« Tu verras, elle n’est pas très..glamour… », m’avait prévenu avant son arrivée un ancien du quartier qui l’avait connue longtemps auparavant. De fait, il nous aura fallu découvrir la qualité principale de la malfaisante. Celle de faire que si pour tous le temps passe inexorablement, avec elle l’inexorable sera tout orienté par le maléfique faisant le grain avec lequel elle épicera la relation.

Cuisinière de l’enfer à propos de laquelle ma compagne me disait que lorsqu’elle la voyait elle avait l’impression d’être au « camping des flots bleus » à devoir la croiser avec ses tongs et son bermuda moule moule et son « Bonjourun… » lancé à une cantonade de plus en plus hérissée.

Je plaisantais un temps avec l’envie de lui écrire une lettre anonyme. Plusieurs proches me dirent amusés que ce serait peine perdue puisqu’elle ne savait certainement pas lire. Je pense au contraire que pour détricoter ainsi avec une telle constance mortifère les composantes d’un lieu de tant de variétés il faut savoir lire et Ô combien. A preuve, jusqu’au dé-lire ! L’air du temps me direz vous…

La terrasse, la plus ouverte, calme, animée, ensoleillée, exposée, discrète…, aura été remplacée par un aquarium à peu de places à l’intérieur duquel il n’est pas possible de ne pas cuire sans pour autant pouvoir ressentir la chaleur d’un échange et qui confine chacun sans pourtant lui permettre d’accéder à la complicité de l’autre.

Et l’autre Fernando, le brésilien, si beau qui nous aura quitté avant de connaître la fin sordide que je dis.

Belle réussite la vilaine!!! En trois ans cet endroit qui fut donc pendant des années, vous l’aurez compris, une place précieuse, rare et accessible, sera devenu en quelques semaines l’expression la plus violente de ce que la cupidité alliée au mauvais goût, à la bêtise crasse à front bas et à la courte vue la plus égarée peuvent produire.

A savoir la disparition de de ce qui fait le socle de la fraternité, la rencontre au champ des possibles.

Dans une semaine exactement L’Arbalète fermera et à cet endroit va s’ouvrir une pizzeria.

Il y a ainsi des êtres qui n’ont le bonheur que de créer les conditions du malheur et de parvenir à le réaliser à leur bonne heure.

Puisse-t il ce malheur te rattraper par le lycra de tes bermudas délétères et te confronter à toutes ces parts de regrets et de petites tristesses que tu auras instillés jour après jour jusqu’à ce que les portes de notre Arbalète se referment sur les plaies que tu auras ouvertes Maria.

Tu vas rentrer chez toi et tu n’auras jamais vent du désert mauvais que tu nous auras laissé.

Alors je te le susurre, dans tous les creux de ta vulgarité, dans les moindre replis de ta chair libidineuse, dans le vide échancré de ton esprit discourtois, je te maudis pauvre connasse !

Mon affection à Fernando, Herculeano, Tonio, Lino ainsi qu’à celles et ceux croisés durant tout le temps du lieu de vie de L’Arbalète.

Jean-Thibaut Fouletier, le 16/02/2020

Deux titres de Jorge Ben qui me sont passés par le corps durant l’écriture de ce petit texte

O telefone

https://www.youtube.com/watch?v=E9m9Vpk2mvo

Que pena

Les commentaires sont fermés, mais les trackbacks et pingbacks sont toujours ouverts.